Hufrehe beim Pferd ist eine entzündliche Erkrankung der Huflederhaut, bei der die Durchblutung im Huf gestört ist. Der Artikel erklärt, was Hufrehe ist, welche Ursachen es gibt und welche typischen Symptome auftreten. Außerdem gibt er einen Überblick über die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten.

Hufrehe zählt zu den schmerzhaftesten Krankheiten bei Pferden und ist ein akuter tiermedizinischer Notfall, der sofortiges Handeln erfordert. Bei ersten Anzeichen oder dem Verdacht auf Hufrehe ist unverzüglich ein Tierarzt zu kontaktieren, um eine gezielte Behandlung einzuleiten.

Erste Hilfe beim Verdacht auf Hufrehe

Die orthopädische Diagnostik und die Behandlung von Hufrehe zählen zu den zentralen Schwerpunkten der Pferdeklinik am Sorpesee. Durch den Einsatz moderner Verfahren und individuell abgestimmter Therapiekonzepte gewährleisten wir eine umfassende und gezielte Versorgung betroffener Pferde.

Wir sind an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr für Sie und Ihre Patienten da. Unter der Leitung von Dr. Jutta Riedel-Kaufhold und FEI-Tierarzt Tobias Kaufhold vereinen wir Fachkompetenz, moderne Technik und persönliche Betreuung.

Hier sind unsere Kontaktdetails

Dies sind die Sprechzeiten unserer Rezeption.

Die Öffnungszeiten der Rezeption sind nicht mit den Besuchszeiten gleichzusetzen.

Dies sind unsere Besuchszeiten.

Hufrehe zählt zu den schmerzhaftesten orthopädischen Erkrankungen bei Pferden. Bei der aseptischen Entzündung der Huflederhaut löst sich die Verbindung zwischen Hufbein und Hornkapsel. Im schlimmsten Fall kommt es zur Rotation oder Absenkung des Hufbeins.

Bei einer Hufrehe schwillt die Huflederhaut beim Pferd stark an, wodurch die Blutzirkulation im Huf gestört wird. Die Huflederhaut ist ein hoch durchblutetes Bindegewebe im Inneren des Pferdehufs und liegt zwischen dem Hufbein und der Hornkapsel. Da sich die Schwellung unter der Hornkapsel nicht weiter ausbreiten kann, entsteht für das Pferd ein hoher und schmerzhafter Druck.

Durch die fehlende Durchblutung wird die Lederhaut nicht mehr mit Nährstoffen versorgt, sodass der Verhornungsprozess teilweise oder vollständig eingestellt wird. Die Verbindung zwischen Hufbein und Hornkapsel löst sich. Die Hornkapsel verliert zunehmend ihren Halt am Hufbein, was dazu führt, dass sie durch das Körpergewicht des Pferdes nach vorne gedrückt oder rotiert wird. In diesem Stadium ist der Hufbeinträger vollständig zerstört.

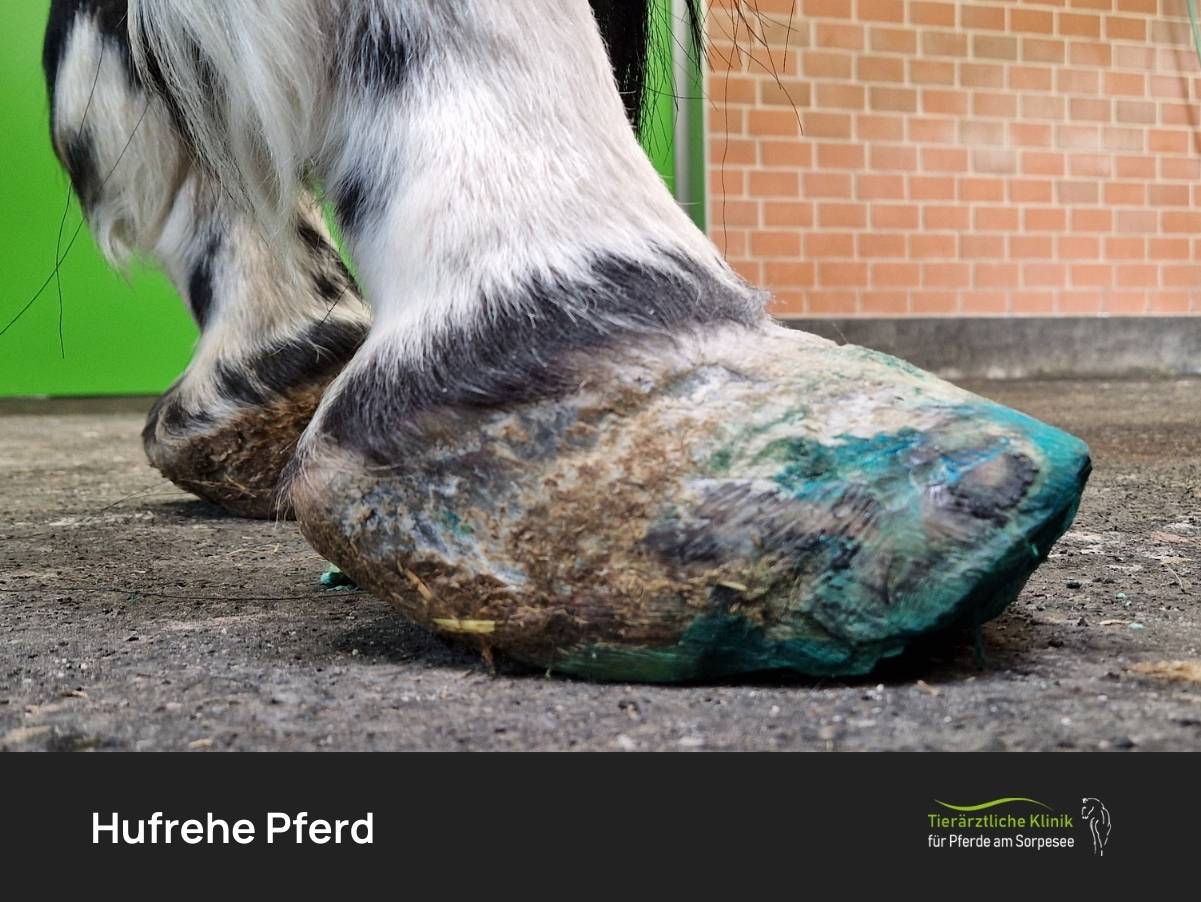

Bei schweren Verläufen rotiert das Hufbein so stark, dass es mit seiner Spitze die Hufsohle durchbricht oder es zum Ausschuhen kommt. Dabei löst sich die Hornkapsel vom Knochen. Die Veränderungen lassen sich äußerlich erst erkennen, wenn der Huf nachgewachsen ist.

Hufrehe ist eine ernstzunehmende Erkrankung beim Pferd. Laut der Fachzeitschrift Pferderevue ist sie nach der Kolik die zweithäufigste Todesursache bei Pferden und Ponys. Wie schwer die Erkrankung verläuft, zeigt die dänische Studie „Laminitis: Risk Factors and Outcome in a Group of Danish Horses“, die in der internationalen Fachzeitschrift „Journal of Equine Veterinary Science“ veröffentlicht wurde. Forscher beobachteten über ein Jahr insgesamt 110 Pferde mit Hufrehe, davon 69 mit akuter und 41 mit chronischer Verlaufsform. Ein Drittel der Hufrehepatienten (33 %) wurde innerhalb eines Jahres eingeschläfert. Die Wahrscheinlichkeit einer Euthanasie hing vom Zeitpunkt der Diagnose und der vorherigen Nutzung der betroffenen Pferde ab. Je früher die Diagnose erfolgt und die Behandlung beginnt, desto höher sind die Überlebenschancen.

Ihr Pferd benötigt medizinische Hilfe? Unsere Pferdeklinik ist erfahren in allen Arten von Behandlungen, die wir nach modernsten Standards durchführen. Nehmen Sie Kontakt zu uns auf, um zeitnah einen Termin zu vereinbaren.

Die Ursachen einer Hufrehe sind vielfältig.

Die Ursachen für Hufrehe bei Pferden sind eine kohlenhydratreiche Fütterung mit hohem Fruktan- oder Stärkeanteil, eine Überbelastung der Hufe, Vergiftungen durch Endotoxine oder Giftstoffe, Nachgeburtsverhaltungen, Borreliose, das Cushing-Syndrom, das Equine Metabolische Syndrom sowie bestimmte Kortikosteroide.

Die Liste erläutert die häufigsten Ursachen von Hufrehe bei Pferden.

Ihr Pferd benötigt medizinische Hilfe? Unsere Pferdeklinik ist erfahren in allen Arten von Behandlungen, die wir nach modernsten Standards durchführen. Nehmen Sie Kontakt zu uns auf, um zeitnah einen Termin zu vereinbaren.

Bei der Hufrehe gibt es viele verschiedene Symptome.

Die Symptome der Hufrehe unterscheiden sich je nach Stadium und Schweregrad. Typische Symptome sind Bewegungsunwilligkeit, vermehrtes Anheben der Hufe, plötzliche Lahmheit, eine verbreiterte weiße Linie am Huf, Wärmeentwicklung, Pulsation der Arterien im Zehenbereich sowie eine Rotation oder Absenkung des Hufbeins.

Hufrehe verläuft in mehreren Stadien, die den Schweregrad und den Fortschritt der Erkrankung anzeigen.

Die Dauer der Initialphase variiert je nach Ursache. Bei mechanisch bedingter Hufrehe beträgt sie in der Regel zwölf Stunden bis drei Tage, in schweren Fällen bis zu acht Tage. Während dieser Zeit kommt es zu einer ersten Reizung und Belastung des Hufgewebes, die dem akuten Entzündungsprozess vorausgeht.

Die folgende Liste zeigt typische Symptome in der Initialphase der Hufrehe.

Die akute Hufrehe ist die entzündliche Phase der Huflederhaut (Laminitis). In diesem akuten Stadium treten ausgeprägte Symptome auf. Der Allgemeinzustand ist stark beeinträchtigt und das Pferd hat starke Schmerzen.

Die folgende Liste zeigt die häufigsten Symptome der akuten Hufrehe beim Pferd.

Die chronische Hufrehe entwickelt sich in der Regel 48 bis 72 Stunden nach einem akuten Schub aus einer akuten Hufrehe heraus. Die Symptome ähneln denen der akuten Hufrehe, sind aber unterschiedlich stark ausgeprägt oder fehlen komplett.

Die charakteristischen Symptome der chronischen Hufrehe sind in der folgenden Liste aufgeführt.

Bei Pferden, die an chronischer Hufrehe leiden, treten akute Hufreheschübe häufig erneut auf. Die bestehenden Hufveränderungen kehren zurück oder nehmen an Schwere zu. Im fortgeschrittenen Stadium treten die Schübe in kürzeren Abständen auf. Durch die wiederholte Entzündung vergrößert sich der Rotationswinkel zwischen Hufbein und Hornkapsel, was zu einer weiteren Destabilisierung des Hufs führt.

Bei Verdacht auf Hufrehe sind Sofortmaßnahmen wichtig, um weitere Schäden am Huf zu verhindern.

Die Erste Hilfe Maßnahmen beim Verdacht auf Hufrehe umfassen das sofortige Informieren des Tierarztes, das Kühlen der Hufe, die Ruhigstellung des Pferdes, das Abstellen möglicher Auslöser und das Beruhigen des Pferdes.

Die Behandlung der Hufrehe läuft über mehrere Schritte ab. Sie beginnt mit einer Diagnose und umfasst eine medikamentöse Therapie, anhaltende Kühlung, chirurgische Eingriffe zur Entlastung der Zehenwand, orthopädische Maßnahmen wie Strahlpolster und Spezialbeschläge, weiche Unterbringung sowie die Ursachenbeseitigung.

In den folgenden Abschnitten wird die Behandlung der Hufrehe im Detail erläutert.

Die Diagnose der Hufrehe beginnt mit der Anamnese, bei der Symptome, Haltungsbedingungen sowie mögliche Auslöser, wie Fütterungsfehler oder Überlastung, erfasst werden. Im Anschluss folgt die Adspektion, bei der der Huf visuell beurteilt wird. So werden typische Auffälligkeiten wie Hornkapselablösungen, Verfärbungen oder knollenartige Verformungen erkannt. Ergänzend wird der Huf palpiert, um Wärme, die Pulsation der Zehenarterien oder Verhärtungen festzustellen. Mithilfe der Hufzangenprobe wird die Schmerzempfindlichkeit überprüft. Die Lahmheitsuntersuchung beurteilt zudem das Gangbild des Pferdes.

Für eine gesicherte Diagnose ist eine röntgenologische Untersuchung notwendig. Sie zeigt mögliche Hufbeinrotationen oder -senkungen und ermöglicht die Verlaufskontrolle während der Behandlung. In Einzelfällen wird eine digitale Venographie durchgeführt. Dabei macht ein Kontrastmittel die Blutgefäße im Huf sichtbar, wodurch sich Durchblutungsstörungen und der Schweregrad der Rehe genauer beurteilen lassen.

Ziel der medikamentösen Behandlung ist es, Entzündungen zu kontrollieren, die Durchblutung zu fördern, Blutgerinnsel zu verhindern und Schmerzen zu lindern. In der akuten Phase der Hufrehe steht die Reduktion der Ödeme in der Huflederhaut im Vordergrund, um den Druck im Huf zu senken.

Zum Einsatz kommen nichtsteroidale Entzündungshemmer wie Acetylsalicylsäure oder Meloxicam. Ergänzend werden gefäßerweiternde Mittel wie Acepromazin oder Isoxsuprin sowie blutverdünnendes Heparin verabreicht. Auswahl und Dosierung richten sich nach der tierärztlichen Einschätzung und dem Schweregrad der Erkrankung.

In den ersten 72 Stunden der akuten Phase ist eine Kältebehandlung wichtig. Hierzu werden Eispackungen um die Hufe gelegt, die alle zwei Stunden erneuert werden. Ergänzend kommt die Kryotherapie zum Einsatz. Hierzu werden spezielle Hufverbände kontinuierlich mit Eiswasser durchtränkt, um einen konstanten Kältereiz zu erzeugen. Für eine wirksame Temperaturabsenkung im Hufinneren reicht Leitungswasser nicht aus. Erforderlich ist eine intensive Kühlung, da die Kälte Entzündungen hemmt und weiteren Gewebeschäden vorbeugt.

Bei einer Separation der Hornkapsel wird der vordere Anteil der Zehenwand chirurgisch entfernt. Dadurch wird der Abfluss von Entzündungssekret ermöglicht. Anschließend wird eine Zehenschwebe angebracht, um die Zehenwand zu entlasten und den Druck auf die geschädigten Strukturen im Hufbereich zu verringern.

In schweren Fällen ist eine Durchtrennung der tiefen Beugesehne in Kombination mit einem Derotationsbeschlag notwendig, um den Zug auf das Hufbein zu verringern und die Hufbeinrotation mechanisch zu stabilisieren.

Zur Polsterung des Hufes wird ein Hufreheverband verwendet, der wie ein Turnschuh aufgebaut ist. Er verteilt den Druck gleichmäßig und schützt den Huf vor Infektionen. Alternativ wird ein Hufrehegips verwendet.

Zur Behandlung der Hufrehe gehört auch eine angemessene Unterbringung. Erkrankte Pferde werden idealerweise auf einen weichen, federnden Untergrund wie Torf umgestellt. Dieser reduziert den Druck auf die entzündeten Hufe und verbessert die Stabilität beim Stehen. Geeignete Materialien sind neben Torf auch Späne, Gummimatten und dickes Heu. Während der akuten Phase der Hufrehe gilt außerdem absolute Bewegungsruhe.

Zur mechanischen Entlastung und Stabilisierung des Hufes werden zur Behandlung der Hufrehe spezielle Strahlpolster unter den Strahl gelegt. Die Maßnahme reduziert den Zug der tiefen Beugesehne auf die Rückseite des Hufbeins und wirkt einer weiteren Separation entgegen.

Nach Abklingen der akuten Symptome erfolgt eine orthopädische Weiterbehandlung mit individuell angepassten Spezialeisen. Bewährt hat sich ein zurückversetztes Stegeisen, das die vordere Hufwand entlastet und die Belastung auf den Strahl verlagert.

Neben der symptomatischen Behandlung ist die Beseitigung der Ursache entscheidend für den Therapieerfolg. Bei fütterungsbedingter Hufrehe erfolgt eine Umstellung auf eine zucker- und stärkearme Ration. Bei Belastungsrehe ist jede Überlastung auszuschließen. Bei Geburtsrehe steht die Behandlung einer Nachgeburtsverhaltung im Fokus. Besteht der Verdacht auf eine zugrunde liegende Stoffwechselstörung oder systemische Erkrankung, folgt eine weiterführende Diagnostik.

In der Pferdeklinik am Sorpesee erfolgt die Behandlung von Hufrehe nach aktuellen tiermedizinischen Standards. Eine durchgehende 24-Stunden-Bereitschaft sowie fünf vollständig ausgestattete Praxisfahrzeuge ermöglichen eine schnelle und zuverlässige Versorgung für Ihr erkranktes Pferd.

Die Diagnose von Hufrehe beginnt in unserer Praxis nach einer gründlichen Anamnese mit einer Lahmheitsuntersuchung im Innen- und Außenbereich. Auf Grundlage eines präzisen Vorberichts erfolgen die Adspektion und die Palpation der Gliedmaße. Anschließend wird das Gangbild im Schritt und Trab auf verschiedenen Untergründen beurteilt, um die Ausprägung der Hufrehe einzuschätzen. Abschließend erfolgen hochauflösende Röntgen- oder Ultraschalluntersuchungen mit kabelloser Bildgebung, die bei uns flexibel im Stall oder in der Klinik erfolgen.

Neben der Gabe von entzündungshemmenden Medikamenten werden bei der Behandlung der Hufrehe in der Pferdeklinik am Sorpesee, wenn nötig, auch chirurgische Maßnahmen wie die Entfernung erkrankten Horngewebes eingesetzt. Operative Eingriffe finden in unserem modern ausgestatteten OP-Saal unter höchsten Hygienestandards statt. Im Anschluss stehen helle, geräumige Aufwachboxen zur Verfügung. Eine kameraüberwachte Nachsorge und eine engmaschige Betreuung gewährleisten eine optimale Überwachung.

Die wichtigsten vorbeugenden Maßnahmen zur Prävention von Hufrehe werden in der folgenden Liste aufgezählt.

Montag bis Freitag

Samstag

8 - 18 Uhr

9 - 12 Uhr

Bitte beachten: Die Öffnungszeiten der Rezeption sind nicht gleichbedeutend mit Besuchs- und Sprechzeiten!

Montag bis Freitag

Samstag

und

Sonn- u. Feiertags

und

10 - 18 Uhr

10 - 12 Uhr

17 - 18 Uhr

9 - 10 Uhr

17 - 18 Uhr

Wir möchten Sie bitten, sich beim Besuch stationärer Patienten vor Betreten des Stalles an der Rezeption anzumelden. Ist diese nicht besetzt, melden Sie sich bitte telefonisch an unter der Rufnummer:

02933 / 902 19 23

© 2026 Tierärztliche Klinik für Pferde am Sorpesee